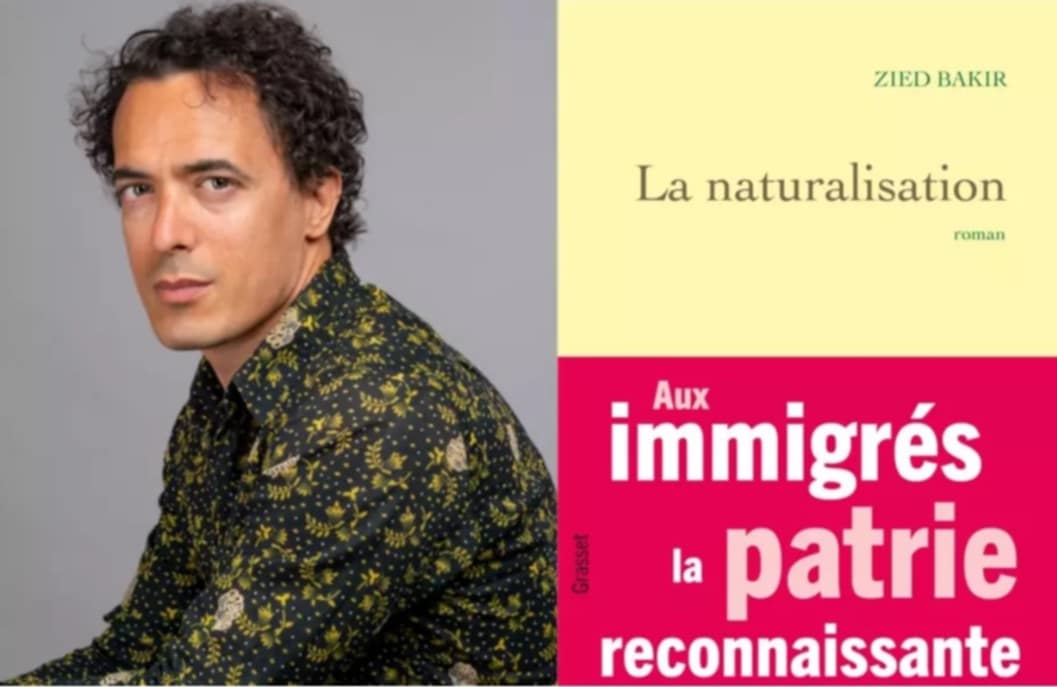

Il y a des livres qui font sourire, d’autres qui dérangent, et certains, plus rares, qui parviennent à faire les deux à la fois avec élégance.

Le dernier roman de Zied Bakir, "La Naturalisation" (Grasset, 2025), appartient sans doute à cette dernière catégorie. C’est un texte libre, drôle, acide, profondément humain, qui donne à voir les tourments d’un exil volontaire et les détours d’une quête d’appartenance. Mais au-delà du récit, c’est une voix qui s’impose, une manière de raconter la fracture sans misérabilisme, l’errance sans posture, et l’identité comme un chemin plus que comme une étiquette.

Un écrivain des marges lucides:

Zied Bakir est né en 1982 à Ghraïba, un village côtier du sud-est tunisien, non loin de Sfax. Très jeune, il se passionne pour la langue française. Non pas comme simple outil d’élévation sociale ou de “réussite”, mais comme territoire d’accueil, comme promesse de dialogue avec l’ailleurs. À 24 ans, il rejoint Paris pour étudier les lettres, avec dans sa valise un rêve tenace : écrire en français, et écrire libre.

C’est dans les rues du quartier Saint-Germain-des-Prés , haut lieu de mémoire littéraire qu’il vend, à même les trottoirs, son tout premier roman : "On n’est jamais mieux que chez les autres", publié plus tard, en 2012, chez Erick Bonnier. Un roman-manifeste, déjà : Bakir y dessine les contours d’un univers hybride, entre la rue et la bibliothèque, entre le rire et la résistance.

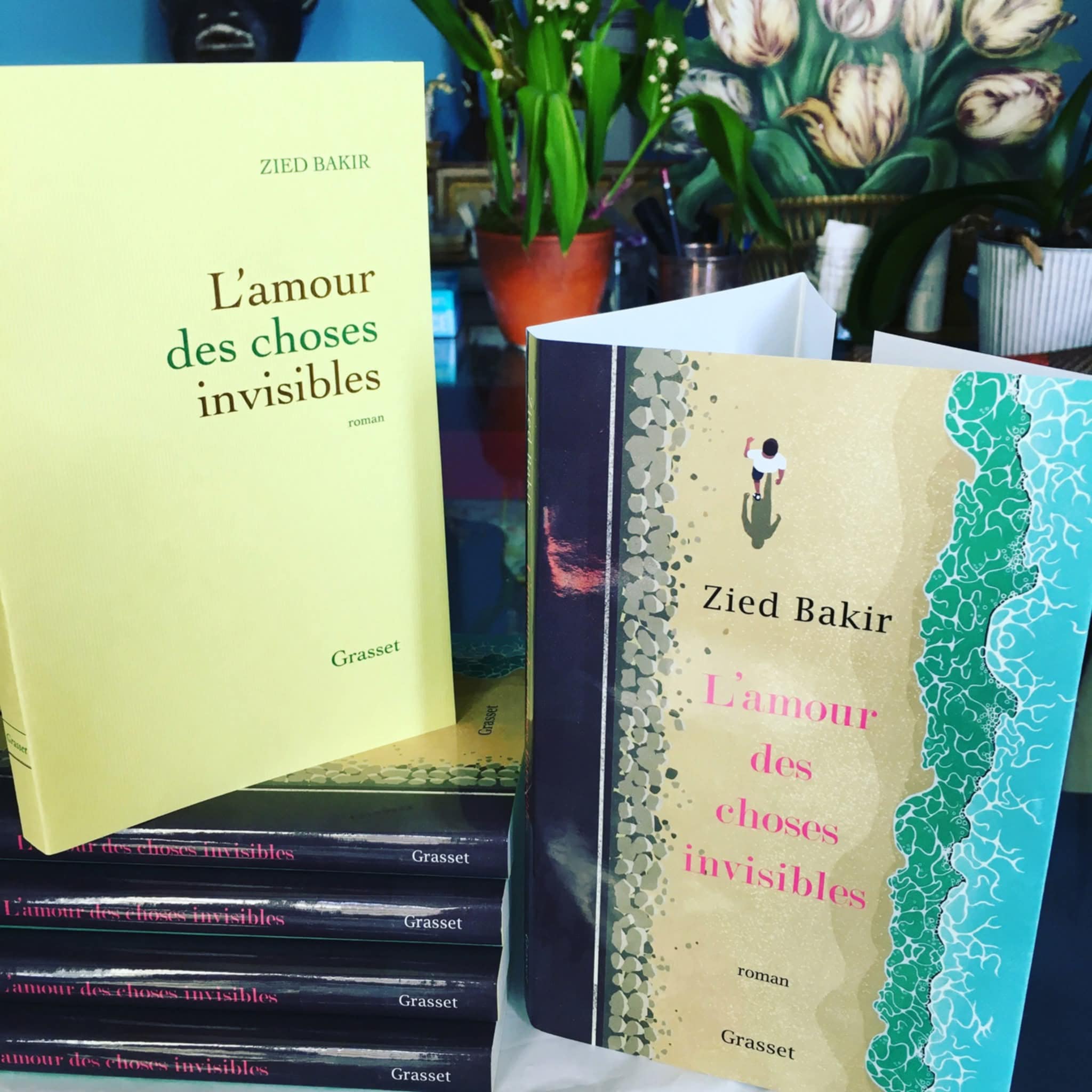

Presque dix ans plus tard, son deuxième roman, "L’Amour des choses invisibles" (Grasset, 2021), prolonge cette exploration intérieure. Il y puise dans une expérience personnelle douloureuse, son arrestation en Libye alors qu’il entamait un pèlerinage, pour en faire matière littéraire. Le résultat : un texte sensible, traversé de spiritualité, de quête et de lumière, à contre-courant des récits formatés.

Avec "La Naturalisation, l’exil devient théâtre de l’absurde '':

Son troisième roman, "La Naturalisation", creuse cette veine entre l’intime et le politique, mais sur un ton radicalement différent.

L’humour, ici, est une arme tranchante. Le personnage principal, Elyas Z’Beybi, sorte de double littéraire de l’auteur, pleure à la fois la chute de Bourguiba et sa circoncision ratée dès les premières pages, l'absurde s’invite comme complice du réel.

Arrivé en France avec l’envie d’y trouver sa place, Elyas enchaîne les situations cocasses, les galères en cascade, les tentatives d’“intégration” qui tournent à la déroute : une relation improbable avec sa psychiatre, une errance dans les couloirs d’un hôpital, une expérience désillusionnée à la Légion étrangère, et même une amitié étrange avec un sans-abri philosophe, témoin désabusé d’une société qui trie les vies.

Ce que Bakir réussit dans ce roman, c’est de faire rire là où ça fait mal, de transformer le désenchantement en farce, et de redonner au mot “étranger” une complexité perdue. Le style est vif, truffé d’images inattendues, nourri de jeux de langue entre argot parisien, fulgurances poétiques, références coraniques, et expressions populaires tunisiennes. On y entend le chaos d’une identité en mouvement, jamais fixée, jamais figée.

Une œuvre en dialogue avec notre époque:

Ce qui frappe chez Zied Bakir, c’est cette capacité à tisser l’universel à partir d’une trajectoire singulière. Il ne parle pas au nom d’un groupe, d’un pays ou d’un combat. Il écrit depuis une position plus trouble, plus féconde : celle de celui qui n’appartient jamais complètement, mais qui fait de cette faille une force.

Son écriture est nourrie par le vécu mais ce vécu, il le transforme, le transfigure, l’élève. Ce n’est pas une littérature du témoignage, c’est une littérature du désaxé, du “mal situé”, du déplacé volontaire. En cela, "La Naturalisation" est un roman de notre temps, de ses frontières invisibles, de ses absurdités bureaucratiques, de ses promesses trahies… et aussi, malgré tout, de ses possibles.

Zied Bakir : l’acte d’écrire comme territoire à soi:

Dans un monde qui demande sans cesse des papiers pour “prouver” qui l’on est, Zied Bakir répond autrement : il écrit. Écrire devient son droit à exister, sa forme de naturalisation à lui, sans formulaire ni silence imposé. Ses romans sont des lieux de passage : pour lui, pour ses lecteurs, pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans la dissonance, dans le déplacement, dans l’ironie salvatrice.

Ce n’est ni un auteur de “l’immigration” ni un écrivain “tunisien de France”. C’est un auteur francophone, profondément libre, qui fait le pari d’un récit qui pense, qui déstabilise, et qui fait exister des voix trop souvent réduites à des rôles secondaires.

Avec trois romans à son actif, publiés chez des maisons reconnues comme "Erick Bonnier" et "Grasset", Zied Bakir construit une œuvre qui échappe aux cases, mais qui touche en plein cœur.

Et c’est peut-être ça, être un écrivain aujourd’hui : ne pas correspondre, mais éclairer ce qui ne s’explique pas.